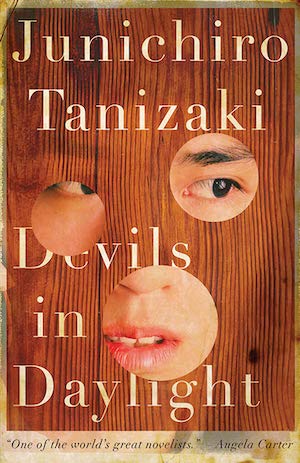

Der junge Schriftsteller Takahashi erhält einen Anruf von seinem Freund Sonomura. Dieser erzählt enthusiastisch von einem Code, den er entschlüsselt habe. Sonomura ist dabei allerdings auf etwas Merkwürdiges gestoßen. Er glaubt, Zeit und Ort eines Mordes herausgefunden zu haben und will nun unbedingt mit Takahashi dorthin. Nicht, um den Mord zu verhindern, sondern um ihn heimlich zu erleben. Takahashi denkt mit Schrecken daran, dass in Sonomuras Familie gehäuft Geisteskrankheiten auftreten und auch Sonomura selbst glaubt, krank zu sein. Besorgt beschließt er, seinen Freund zu begleiten, damit er ihm im Fall einer Krise beistehen kann.

Die zwei brechen mitten in der Nacht in ein unbekanntes Viertel auf, das Sonomura tags zuvor durchforstet hat auf der Suche nach einem Haus, das zu seiner „Entschlüsselung“ passen könnte. Sie finden das Haus und in einer schmalen Gasse zwischen zwei Gebäuden können sie einen Raum duch mehrere Astlöcher hindurch tatsächlich etwas beobachten.

Eine japanischer Goldkäfer

Tanizakis Novelle war bei ihrem Erscheinen eine sehr moderne und orientiert am Geschehen der Zeit. Das war anno 1918 der Fall. Ohne dieses Hintergrundwissen -finde jedenfalls ich- sind viele Merkmale nicht erkennbar und die Geschichte käme in Teilen nicht ganz so bemerkenswert an, wie sie das damals wohl gewesen war.

Der Code, von dem Sonomura erzählt, beruht auf der Kurzgeschichte „Der Goldkäfer“ von Edgar Allan Poe. Auch in diesem Text geht es um einen versteckten Code, der letztlich zu einem Schatz führt. Poes Protagonisten kommen der Verschlüsselung auf die Schliche, weil sie die Buchstabenhäufigkeit in der englischen Sprache mit denen im Code abgleichen.

Poe unterhielt mit den Lesern seiner damaligen Zeitungskolumne einen regen Briefwechsel über Chiffrierungen, die er, so heißt es, alle knacken konnte. Tanizaki kannte die europäische und amerikanische Literatur seiner Zeitgenossen sehr gut und übersetzte das Motiv aus dem Goldkäfer in eine japanische Novelle. Auch bei ihm funktioniert die Entschlüsselung auf Basis einer Häufigkeit, kombiniert mit Katakana-Schriftzeichen, die das Gaunerpärchen zusätzlich bei Handsignalen einsetzt. Sonomura ist unter anderem deshalb so versessen darauf, den Verbrechern auf die Schliche zu kommen, weil er das Konzept der Poe-Geschichte erkennt und daraus auf eine sehr faszinierende und gebildete Frau als Kopf des Verbrecherduos schließt – abgesehen davon, dass sie ihn mit ihrer Schönheit schon schwer beeindruckt.

Anleihen beim Kino

Andere Elemente spielen auf das frühe Kino an. Tanizaki arbeitete zu der Zeit, als Devils in Daylight entstand, für den Stummfilm. Die Szenen, die Sonomura und Takahashi beobachten, laufen sehr wortarm ab und die Sicht ist auf das Geschehen ist teilweise durch die Gucklöcher eingeschränkt. Manche Leser waren dadurch an close-up-Einstellungen erinnert, mich erinnerte das Setting an ein Kaiserpanorama.

Tanizaki spielt auch mit dem Voyeurismus, der besonders im Fall von Sonomura erotisch gefärbt ist und der dazu führt, dass er die Frau unbedingt kennenlernen möchte. Ach ja, und Sonomura kommt den Mördern natürlich auf die Schliche, als er einen Kinobesuch macht.

So ergibt die Geschichte ein bisschen mehr Sinn. Sie ist trotz des Verbrechens ruhig erzählt. Der besonnene Takahashi versucht immer wieder, den impulsiven Sonomura zu bremsen. Zwar vergebens, aber dieser Gegenpol tut der Geschichte gut. Mehr Tempo oder Verwicklung braucht es auch nicht. Die Handlung ist interessant genug. Denn das Vorgehen der potenziellen Mörder ist eigentlich so kompliziert, dass es schon wieder merkwürdig ist. Während man als Leser vermutlich längst eine tückische Falle erwartet (aber nicht weiß, welche), ist Sonomura viel zu begeistert von seinen vermeintlich bestechenden detektivischen Fähigkeiten, als dass er sich gelassener um den Fall kümmern könnte.

Mein persönlicher Wermutstropfen ist an „Devils in Daylight“ nur das Ende. Es überrascht mit einem (im Vergleich zum Plot) unerwartet flachen Twist, ist offen und lässt eine Reihe an Variationen zu. Wahrscheinlich dürften die davon abhängig sein, inwieweit man sich mit Takahashi identifiziert und dessen Entscheidung übernehmen müsste. Was tun? Das weiß ich nach wie vor nicht.

Bibliografische Angaben

Verlag: New Directions

ISBN: 978-0-8112-2875-6

Originaltitel: Hakuchū kigo / 白昼鬼語

Erstveröffentlichung: 1918

Englische Veröffentlichung: 2019

Übersetzung: J. Keith Vincent

Vielen Dank für die Vorstellung dieses Buchs. Ich habe vor rund einer halben Dekade zuerst einen Essay und später einen Roman dieses Autors gelesen. Bei beiden Texten war ich ob der seltsamen Präsentation von Sexualität (oder Präsentation von seltsamer Sexualität?) einigermassen irritiert. Ich lese hier nun zwischen den Zeilen, dass in diesem Roman wieder so etwas der Fall ist, und denke, ich werde Tanizaki für mich abhaken können.

In diesem Fall verpasst du wahrscheinlich wirklich nicht viel. Bei der Sexualität ist es hier zwar nicht seltsam. Aber nach 100 Jahren ist für uns vielleicht auch längst nicht das erotisch, was es 1918 in Japan war.

Sonomura und Takahashi beispielsweise vergleichen die Frau, die sie durch das Guckloch beobachten, öfter mit einer Geisha. Takahashi fragt sich, ob sie nicht eine sein könnte und Sonomura argumentiert stets dagegen. Da schwingt doch eine sehr spezifische Anziehungskraft mit, die ich nicht nachvollziehen kann. Kann am Kontinent liegen, kann am Jahrhundert liegen.